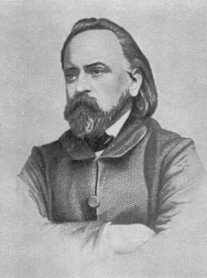

Александр Иванович ГЕРЦЕН

ПИСЬМО К Ш. РИБЕРОЛЮ, ИЗДАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «L’HOMME»[1]

7 февраля 1854 г.

Гражданин издатель,

Три года тому назад вышли в Германии мои «Письма из Италии и Франции». Книга шла успешно; события 1848 г., обсуживаемые русским, имели особенный интерес.

Впоследствии я написал еще несколько писем — которые не были напечатаны. Хотите их для вашего журнала?

Мысль предложить их Вам пришла мне в голову, когда я увидел, как широко Вы растворяете двери всем революционным мнениям, стало — и нашему.

…Будто есть русское революционное мнение? Чем оно может отличаться от французского, немецкого? Родина русского образования не в России, а в Европе. Действительно, революционная идея одна и та же; но положения наши розны.

Никто еще не думал о странном, эксцентрическом положении русского на Западе, особенно когда он перестает быть праздношатающимся.

Нам дома скверно. Глаза постоянно обращены на дверь, запертую царем и которая открывается понемногу и изредка. Ехать за границу — мечта каждого порядочного человека. Мы стремимся видеть, осязать мир, знакомый нам изучением, которого великолепный и величавый фасад, сложившийся веками, с малолетства поражал нас. Мы стремимся еще сильнее не видать ни Зимнего дворца, ни голубой и зеленой полиции, ни утешительного зрелища торжествующего порядка. [213] *)

Русский вырывается за границу в каком-то опьянении — сердце настежь, язык развязан,— прусский жандарм в Лауцагене нам кажется человеком, Кенигсберг — свободным городом. Мы любили и уважали этот мир заочно, мы входим в него с некоторым смущением, мы с уважением попираем почву, на которой совершалась великая борьба независимости и человеческих прав.

Сначала все кажется хорошо и притом — как мы ожидали, потом мало-помалу мы начинаем что-то не узнавать, на что-то сердиться — нам недостает пространства, шири, воздуха, нам просто неловко; со стыдом прячем мы это открытие, ломаем прямое и откровенное чувство и прикидываемся закоснелыми европейцами — это не удается.

Напрасно стараемся мы придать старческие черты молодому лицу, напрасно надеваем выношенный узкий кафтан,— кафтан рано или поздно порется, и варвар является с обнаженной грудью, краснея своего неумения носить чужое платье.

Знаменитое grattez un Russe et vous trouverez un barbare[6] — совершенно справедливо. Кто в выигрыше, я не знаю. Но знаю то, что варвар этот — самый неприятный свидетель для Европы. В глазах русского она читает горький упрек; обидное удивление, которым сменяется у него удивление совсем иное, действует неприятно, будит совесть...

Дело в том, что мы являемся в Европу с ее собственным идеалом и с верой в него. Мы знаем Европу книжно, литературно, по ее праздничной одежде, по очищенным, перегнанным отвлеченностям, по всплывшим и отстоявшимся мыслям, по вопросам, занимающим верхний слой жизни, по исключительным событиям, в которых она не похожа на себя.

Все это вместе составляет светлую четверть европейской жизни. Жизнь темных трех четвертей не видна издали, вблизи она постоянно перед глазами.

Между действительностью, которая возносится к идеалу, и той, которая теряется в грязи улиц, между целью политических и литературных стремлений и целью рыночной и домашней деятельности столько же различия, сколько вообще между жизнию христианских [214] народов в евангельским учением. Одно — слово, другое — дело; одно — стремление, другое — быт; одно беспрестанно говорит о себе, другое редко оглашается и остается в тени; у одной на уме созерцание, у другой — нажива.

Разумеется, быт этот непроизволен. Он сложился посильно, как мог, из исторических данных накипел веками, захватил в себя всякую грязь, всякие наследственные болезни, в нем остались наносы всех наций. Ряды народов жили, истощились и погибли в этом потоке западной истории, который влечет с собой их кости и трупы, их мысли и мечтания. Они носятся над этим глубоким морем, освещая его поверхность,— как некогда носился дул божий над водами.

Но воды не разделяются.

Новый мир можно только творить из хаоса, А старый мир еще крепок, иным нравится, другие привыкли к Нему.

Тягость этого состояния западный человек, привыкнувший к противоречиям своей жизни, не так сильно чувствует, как русский.

И это не только потому, что русский — посторонний, но именно потому, что он вместе с тем и свой. Посторонний смотрит на особенности страны с любопытством, отмечает их с равнодушием чужого; так смотрел Бу-Маза[7] на Париж из своего дома на Елисейских Полях; так смотрит европеец на Китай.

Русский, напротив, страстный зритель, он оскорблен в своей любви, в своем уповании, он чувствует, что обманулся, он ненавидит так. как ненавидят ревнивые от избытка любви и доверия.

У бедуина есть своя почва, своя палатка, у него есть свой быт, он воротится к нему, он отдохнет в нем. У еврея — у этого первозданного изгнанника, у этого допотопного эмигранта — есть кивот, на котором почиет его вера, во имя которого он примиряется с своим бытом.

Русский беднее бедуина, беднее еврея — у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило. Может, в этом-то и лежит зародыш его революционного призвания.

Оторванный от народного быта во имя европеизма, оторванный от Европы душным самовластием, он слишком слаб, чтоб сбросить его, и слишком развит, чтоб примиряться с ним. Ему остается удаление. [215]

Но куда удалиться? Не все способны день и ночь играть в карты, пить мертвую чашу, отдаваться всевозможным страстям, чтоб заглушить тоску и умертвить душу. Есть люди, которые удаляются в книгу, в изучение западной истории, науки. Они вживаются в великие предания XVIII века, поклонение французской революции — их первая религия, свободное германское мышление — их катехизис, и для них не нужно было, чтоб Фейербах разболтал тайну Гегелева учения, чтоб понять ее.

Из этого мира истории, мира чистого разума, он идет в Европу, т. е. идет домой, возвращается… и находит то, что нашел бы в IV, V столетии какой-нибудь острогот [8], начитавшийся св. Августина и пришедший в Рим искать весь господню.

Средневековые пилигримы находили по крайней мере в Иерусалиме пустой гроб — воскресение господне было снова подтверждено; русский в Европе находит пустую колыбель и женщину, истощенную мучительными родами.

Будет ли она жива?

Будет ли жив ребенок?

Да — нет?.. спросить не у кого, философы суеверны, революционеры консервативны; они ничего не могут сказать. Наивный дикарь всю декорационную часть, всю mise en scene, всю часть гиперболическую брал за чистые деньги. Теперь, разглядевши, он знать ничего не хочет, он представляет к учету, как вексель, писанные теории, которым он верил на слово,— над ним смеются, и он с ужасом догадывается о несостоятельности должников. «Где же наконец те сильные, те пророки, которые .вас вели, манили?» Они-то первые и обанкротились. Их мнимые богатства были просто акции на будущий капитал, это было приложение системы Лау [9] к нравственному миру.

Непоследовательность революционных людей, их двойство глубоко оскорбляет нас. Они поддерживают одной рукой то, что ломают другой; им жаль дряхлого мира, и, пока они мирволят ему, плачут об нем, мир будущего проходит у них сквозь пальцы. Одни боятся логического вывода, другие не могут его понять и почти все стоят еще на том берегу, где дворцы, церкви, суды. [216]

Печальное знамение остановки, предела, смерти бросается в глаза, и мы его равно читаем на челе мучеников, гибнущих на галерах, и на челе каторжников, пирующих в Тюльери.

«И это рабы царя, бог весть зачем являющиеся из-под своего снега, осмеливаются видеть?»

Не их вина, если они видят. Варвары спокон века отличались тонким зрением; нам Геродот делает особую честь, говоря, что у нас глаза ящерицы…

«…Русский, снимая с себя цепи, становится самым свободным человеком в Европе. Что может его остановить? Уважение к его прошедшему? — Новая история России начинается С полнейшего отречения преданий. Или петербургский период? “Это пятое действие кровавой трагедии, представленной в публичном доме”, нас ни к чему не обязывает. Оно оставило не верования, а сомнения.

С другой стороны, ваше прошедшее служит нам поучением, но не больше, мы нисколько не считаем себя душеприказчиками вашей истории. Ваши сомнения мы принимаем, но ваша вера нас не трогает, вы слишком религиозны для нас. Мы готовы делить ваши ненависти, но не понимаем вашей привязанности к наследию ваших предков. Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетворяться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничего не останавливает — но мы бессильны, связаны по рукам и ногам. Отсюда наша вечная ирония, злоба, разъедающая нас и ведущая нас в Сибирь, на пытки, к преждевременной смерти. Люди жертвуют собой без всякой надежды— от скуки, от тоски… В нашей жизни есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего неподвижного, ничего мещанского.

Не обвиняйте нас в безнравственности, потому что мы не уважаем то, что вы уважаете,— с каких пор детям в воспитательных домах ставят в упрек, что они не почитают родителей?

Мы свободны, потому что начинаем с самих себя. Преемственное в нас только наша организация, народная особенность, прирожденная нам, лежащая в нашей крови, в пашем инстинкте. Мы независимы, потому что у нас ничего нет, нам нечего любить; горечь, обида [217] в каждом-воспоминании; науку, образование нам подали на конце кнута.

Что нам за дело до ваших преемственных обязанностей, нам, меньшим и лишенным наследства? И как нам принять вашу поблеклую нравственность, не человеческую и не христианскую, существующую только в риторических упражнениях, в воскресных проповедях, в прокурорских разглагольствованиях? С чего нам уважать ваши судебные палаты с их тяжелыми, давящими сводами без света и воздуха, перестроенными на готический лад в средние века и побеленными вольноотпущенными мещанами после революции?..

Русские законы начинаются с оскорбительной истины “царь приказал” и оканчиваются диким “быть по сему”. А ваши указы носят в заголовках двоедушную ложь, громовой республиканский девиз и имя французского народа. Свод законов точно так же направлен против человека, как Свод Наполеона, но мы знаем, что наш свод скверен, а вы не знаете этого. Довольно носим мы цепей насильно, чтоб прибавлять еще добровольные путы. В этом отношении мы стоим совершенно на одной доске с нашими крестьянами. Мы повинуемся грубой власти, потому что она сильнее. Мы рабы — оттого что не можем освободиться, но мы ничего не примем из вражьего стана.

Россия никогда не будет протестантскою.

Россия никогда не будет juiste-milieu[10].

Она не восстанет только для того, чтоб отделаться от царя Николая и получить в награду представителей-царей, судей-императоров, полицию-деспотов»[11].

Вот что я писал в сентябре 1851.

Австрийский «Llyd»[12], говоря об моей книге «Vom ander Ufer», называет меня русским Иеремием, плачущим на развалинах июньских баррикад, и прибавляет, что книга моя замечательна как патологический факт, показывающий, какой беспорядок вносит в русскую голову немецкая философия и французская революция.

Я принимаю все это. [218]

Да, я плакал на июньских баррикадах, еще теплых от крови, и теперь плачу при воспоминании об этих проклятых днях, в которых каннибалы порядка восторжествовали. Я буду очень счастлив, если мои писания могут служить для уяснения «патологии» революции, и цель моя будет совершенно достигнута, если я могу указать, как последние молнии революции сверкнули и отразились в русском понимании,

С этой тройной точки зрения я Вам предлагаю мои письма и братски приветствую вас.

Лондон, 7 февраля 1854 г.

Оп.: Герцен А.И. Сочинения в 8 т. Т. 3 / А.И. Герцен. – М.: Правда, 1975. – С. 212 – 218.

Примечания:

*) Трехзначными цифрами в квадратных скобках указаны номера страниц названной выше публикации - [212 – 218]

[1] Предисловие, комментарий – А.А. Тесля.

[2] Помимо «Письма к Ш. Риберлою», в русское издание 1854 г. также вошли XII – XIV письма, ставшие наиболее известными и часто цитируемыми фрагментами данной работы.

[3] Термин «журнал» употребляется Герценом в данном, равно как и в иных случаях, согласно французскому словоупотреблению. Journal – букв.: «дневник», затем ежедневная газета. Кстати отметим, что во французском нет точного соответствия русскому слову «журнал» – в этом случае, как правило, пользуются дополнительными, уточняющими оборотами: journaux mensuels или hebdomadaires, а также revue (обозрение).

[4] Герцен А.И. Письма из Франции и Италии // Сочинения. В 8 т. Т. 3. – М.: Правда, 1975. С. 5, прим.

[5] См. XIII и XIV письма «из Франции и Италии».

[6] Поскоблите русского, и вы обнаружите варвара (франц.).

[7] Бу-Маза (Си-Магомет-бен-Абдалла) – один из наиболее известных предводителей арабов во время войны с французами при покорении последними Алжира. Основная его деятельность приходится на 1845 – 1847 гг. После целого ряда неудач, в 1847 г. сдался в плен и был отвезен в Париж, где и прожил некоторое время до своей попытки бежать, после неудачи которой был заключен в Гамский форт (около Перонна).

[8] В современном написании – остготы.

[9] Имеется в виду финансовая система Джона Лау, в современной транскрипции – Ло, John Law (1671 – 1729). Выходец из Шотландии, он вошел в доверие при дворе регента Франции – Филиппа Орлеанского, предложив ему проект быстрого оздоровления финансов Франции, истощенных войной за Испанское наследство и неурядицами последних десятилетий правления Людовика XIV. В 1716 г. Ло получил дозволение учредить банк, а в 1718 г. банк стал государственным и практически приступил к неограниченному выпуску банковских билетов. В 1720 г. наступил крах и Ло только благодаря молчаливому покровительству правительству удалось бежать в Венецию. «Система» Ло в дальнейшем (в особенности вплоть до начала XX в.) являлась символом всякой безответственной и спекулятивной системы.

[10] Придерживаться «золотой середины» (франц.).

[11] Из письма моего к Мишле (Прим. автора).

А.И. Герцен цитирует открытое письмо Ж. Мишле, опубликованное в 1851 г. под заглавием «Русский народ и социализм».

[12] Имеется в виду анонимная корреспонденция, напечатанная в венской газете “Lloyd” 5 апреля 1850 г., рассматривавшая вышедшее в том же году в Гамбурге первое издание книги А.И. Герцена «С того берега» (“Vom ander Ufer”).